Liturgia

Glossario liturgico

«Di seguito trovate un elenco delle più comuni parole riguardanti la liturgia tradizionale»

A

Abito corale.

Abito corale.

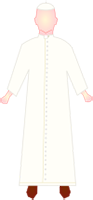

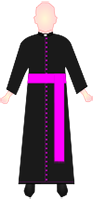

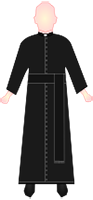

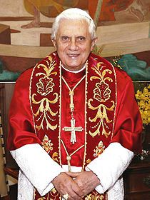

L'abito corale è una veste ecclesiastica utilizzata dal Clero cattolico, usata nel coro dai consacrati. Prende il nome dal fatto che è l'abito indossato dai consacrati quando assistono alle celebrazioni liturgiche, cioè dal coro, per la celebrazione dell'Ufficio Divino o di un atto di devozione, per l'amministrazione dei Sacramenti se al di fuori della Messa.

L'abito corale viene indossato sia dal Papa, sia dai chierici ed anche dai seminaristi.

Le componenti ed i colori dei vari abiti corali variano a seconda del privilegio; di seguito è riportata una illustrazione degli abiti corali in funzione delle diverse dignità ecclesiastiche:

Abito talare (o veste talare).

Abito talare (o veste talare).

L'abito talare (o, più semplicemente, la talare) è una lunga veste ecclesiastica abbottonata sul davanti, fermata spesso con una fascia, indossata da tutto il clero sia come veste ordinaria fuori dalla chiesa e dalle funzioni liturgiche, sia in chiesa durante le funzioni liturgiche sotto le vesti liturgiche. Il tipo del tessuto e il colore e quello dei paramenti connessi sono in funzione della dignità ecclesiastica. È generalmente nera per il clero inferiore, viola per i vescovi, rossa per i cardinali, rossa o bianca per il Papa.

La parola talare deriva dalla parola latina "talus", tallone. La talare, infatti, prende origine dalla veste dei sacerdoti ebraici che giungeva fino al tallone. Tale veste divenne, poi, tipica anche dei sacerdoti della cristianità a partire dal IV o V secolo d.C..

Come già detto, nella Chiesa Cattolica è la tipica veste ecclesiastica indossata al di fuori delle funzioni religiose. A seconda della circostanza in cui viene indossata, ad essa si possono aggiungere altri accessori che completano l'abito (abito piano, abito corale).

Ne esistono oggi vari modelli e tutti tra loro molto simili; in particolare, la classica talare romana ha maniche lunghe, è stretta fino alla vita come una giacca, prosegue fino a terra svasata e più ampia; il tutto chiuso da una striscia di bottoni sulla parte anteriore e, per finire, è solitamente chiusa da una fascia.

Viene indossata in differenti colori a seconda del grado:

L'abito talare non deve essere per forza sempre abbinato a una fascia portata alla vita, del colore corrispondente al grado. Vescovi, Cardinali e Papa sovrappongono poi una mantellina detta pellegrina, molto simile alla mozzetta, da cui si distingue per essere aperta sul davanti anziché chiusa da bottoni.

La veste talare nera viene anche indossata da alcuni laici, nell'esercizio di precise funzioni di ministero all'altare, come i seminaristi, gli accoliti e i ministranti: in questo caso, però, viene poi sovrapposta la cotta.

D'inverno, causa il gran freddo, sopra la talare s'indossa un lungo cappotto, detto greca.

Abluzione (o purificazione).

Abluzione (o purificazione).

Nella Chiesa Cattolica sono previsti almeno tre tipi di purificazione corporale o abluzione da parte del sacerdote che si prepara a svolgere un'azione liturgica: la lavanda delle mani nel lavabo della sacrestia prima e dopo la celebrazione della Santa Messa, durante la Messa all'Offertorio prima di toccare le Sacre Specie dell'Eucaristia, il sacerdote purifica le mani attraverso un lavabo portatile composto di brocca con catino e manutergio, infine dopo l'atto della Comunione durante il quale il sacerdote purifica prima il Calice con il vino e in seguito le dita con il vino e con acqua.

Dopo la Messa il sacerdote può usare il lavabo della sacrestia per versarvi l'acqua residua della purificazione nonché per eliminare i residui delle sostanze benedette ridotte in cenere. Infatti, il lavabo della sacrestia è di solito collegato con il Sacrario della chiesa, una buca coperta da botola che mette a contatto direttamente con la terra di fondazione della chiesa, benedetta dal Vescovo durante la posa della prima pietra. In esso si getta qualsiasi cosa che sia stata benedetta o consacrata in modo che torni alla natura creata da Dio e sia l’usura a consumarla.

Il Sacrario è presente in tutte le Chiese costruite prima della riforma liturgica; qual'ora non ci fosse il Sacrario in sacrestia o non si avesse la certezza che lo scarico del lavabo sia collegato esclusivamente ad esso e non direttamente alla fogna, oppure sia stato chiuso dopo la riforma liturgica, è bene individuare un piccolo spazio di terra attiguo alla sacrestia, recintato e segnato magari con una piccola croce confitta nel terreno, che possa essere usato come Sacrario.

Nella Chiesa Cattolica, possono essere considerate forme di abluzione anche l'aspersione dei fedeli con l'acqua santa, il Battesimo e la lavanda dei piedi nel Giovedì Santo.

Acqua Santa o Acqua benedetta.

Acqua Santa o Acqua benedetta.

L'Acqua Santa significa da sempre un rinnovamento e una rinascita in Cristo, come segno visibile del Battesimo.

Per tradizione ci si segna con l'Acqua Santa all'ingresso dei luoghi sacri. L'Acqua Santa è raccolta in speciali vasi di marmo o metallo chiamati "acquasantiere".

L'uso dell'Acqua Santa è previsto anche per le aspersioni durante la Messa o per amministrare speciali benedizioni.

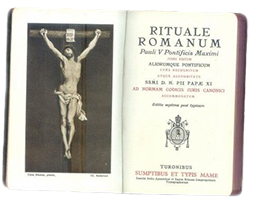

La benedizione dell'acqua è effettuata seguendo il rito descritto dal "Rituale Romanum".

Alba (detto anche Camice).

Alba (detto anche Camice).

Dal nome stesso, è una tunica di lino bianca senza aperture e lunga fino alle caviglie che simboleggia la veste del Battesimo.

Questo camice può essere decorato da bordi o galloni colorati o, per le occasioni più solenni, arricchito da un bordo in pizzo; è indossato dai ministri della Messa sotto le altre vesti liturgiche.

(sotto lo scollo quadro va l'amitto)

(sotto lo scollo quadro va l'amitto)

Preghiera Ante Missam per indossare l'Alba: Ad Albam. Deálba me, Dómine, et munda cor meum; ut, in Sánguine Agni dealbátus, gáudiis pérfruar sempitérnis. *** Al camice. Puríficami, o Signore, e monda il mio cuore: affinché, purificato nel sangue dell’Agnello, io goda dei gaudii eterni.

Almuzia.

Almuzia.

L'almuzia è un paramento liturgico compreso all'interno delle vesti cosiddette corali.

Detta anche "almuzio" o "almucio", è una mantellina nera, simile alla pellegrina, usata nei paesi nordici o a clima rigido, che veniva indossata sopra la veste talare e la cotta nelle celebrazioni liturgiche.

Oggi è caduta in disuso poiché in molti casi essa si trova a coincidere con la mozzetta, con la quale viene sostituita.

Attualmente essa è prevalentemente utilizzata dai canonici di alcuni capitoli minori come segno distintivo del proprio rango rispetto ai sacerdoti ordinari. In sostanza essa è divenuta un'insegna dei canonici che la portano come pellegrina oppure piegata su una spalla o sulle braccia, caso in cui assume foggia di stola.

Altare (Altare maggiore).

Altare (Altare maggiore).

E' la superficie dove si celebra il Sacrificio Eucaristico. Ossia è la superficie in cui durante ogni Santa Messa si rinnova realmente, in modo non cruento, quindi senza spargimento di Sangue, il Sacrificio di Cristo Gesù sulla Croce. L’unico e perfetto Sacrificio che Nostro Signore Gesù Cristo ha compiuto di se stesso sul Golgota, offrendosi al Padre per la nostra Salvezza e per riacquistarci l’adozione a Figli di Dio e la vita eterna, perdute a causa del peccato originale (colpa realmente commessa dai nostri primogenitori, da noi contratta, non commessa, ma della quale portiamo tutte le conseguenze, anche dopo che viene cancellata per mezzo del santo Battesimo); questo Sacrificio, si rinnova sull'altare (che rappresenta il Golgota), dove Nostro Signore, durante la Santa Messa, si offre nuovamente in Sacrificio a Dio Padre (in unione ai nostri) per tramite del sacerdote (che agisce in persona Christi).

Il sacerdote, nell'accedere all'altare bacia le reliquie dei Santi contenute nella Pietra Santa; infatti l'altare, simbolo di Cristo, deve essere fatto di pietra, od almeno contenere una pietra in cui sono racchiuse le reliquie dei santi martiri. Questa Pietra Sacra vi viene inclusa dal Vescovo durante la consacrazione dell'altare, e vuol significare l'unione di Cristo e dei suoi membri nell'offerta del Santo Sacrificio.

Ambone.

Ambone.

Nella chiesa, l'ambone è la struttura dalla quale vengono proclamate le letture. La sua superficie marmorea, o lignea, risulta sopraelevata in virtù del fatto che tale struttura è adibita alla proclamazione della Parola di Dio ed alla spiegazione del Vangelo.

L'ambone è solitamente chiuso da tre lati da un parapetto, aperto su una scala nel quarto lato. Nelle chiese vi sono in genere due amboni collocati rispettivamente ai lati dell'altare; in particolare, osservando l'altare, al lato destro (cornu Epistulae) si trova quello usato per la lettura dell'Epistola mentre al lato sinistro (cornu Evangelii) quello relativo alla lettura del Vangelo.

Essi possono essere decorati con teli del colore liturgico del giorno chiamati "copri-amboni".

Si differenzia dal pulpito, presente nelle chiese a partire dal XIV secolo circa: il pulpito infatti è più alto e soprattutto, essendo destinato alla sola predicazione, non si trova nel presbiterio, bensì nella navata.

Il termine ambone viene dal greco ambon, che indica ogni superficie convessa, panciuta: di fatto, molti amboni presentano una convessità in corrispondenza del leggio. Sinonimo di ambone è pergamo (dal greco pergamon, "luogo elevato").

Amitto.

Amitto.

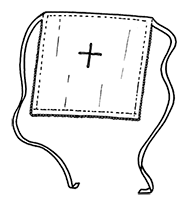

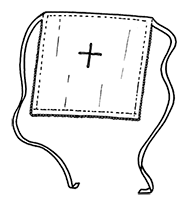

L'amitto è un panno di lino bianco e di forma rettangolare di dimensioni pari a circa 80x60 centimetri, che viene posto sulla testa e disposto intorno al collo e sulle spalle per coprire l'abito comune. Viene legato ai fianchi grazie a due fettucce, le quali possono essere cucite all’amitto o da esso separabili.

L'amitto è utilizzato dai sacri ministri (celebrante, diacono e suddiacono); al centro ha una croce che può essere baciata dal sacerdote prima di indossarlo.

Preghiera Ante Missam per indossare l'Amitto: Ad Amictum. Impóne, Dómine, cápiti meo gáleam salútis, ad expugnándos diabólicos incúrsus. *** All'amitto. Imponi, o Signore, sul mio capo l’elmo della salvezza, per vincere gli assalti del demonio.

Ampolline (vino e acqua per infusione e abluzione).

Ampolline (vino e acqua per infusione e abluzione).

Coppia di vasetti in vetro dotati di manico, solitamente forniti di copertura, appoggiati ad un piattino, che può essere adibito alla raccolta dell'acqua del lavabo, in cui sono contenuti il vino e l'acqua.

Ora, il vino e l'acqua sono usati dal celebrante al momenento dell'infusione quando si versano nel Calice per la celebrazione dell'Eucarestia od, ancora, durante la Messa all'Offertorio prima di toccare le Sacre Specie dell'Eucarestia, in tale momento il sacerdote si serve dell'acqua per purificare le mani (lavabo), infine dopo l'atto della Comunione durante il quale il sacerdote purifica prima il Calice con il vino e in seguito le dita con il vino e con acqua.

Al tradizionale corpo in vetro possono essere abbinate coperture decorative o manici in metallo nobile. L'uso delle ampolline è sempre stato radicato nella storia liturgica.

Anàmnesi.

Anàmnesi.

Nella celebrazione della Santa Messa, l'anàmnesi è la parte della Grande Preghiera Eucaristica tra la Consacrazione e la Dossologia, in cui si ricorda l'opera della Salvezza; comincia con le parole «Unde et mémores...». Nel canone della Messa l'anàmnesi segue l'elevazione e ricorda la Redenzione per rendere accetto al Padre il Sacrificio Eucaristico; subito dopo la Consacrazione, ricorda la Passione, la Risurrezione e l'Ascensione di Gesù, contiene l'offerta al Padre, la domanda di accettare il Sacrificio, come quelli di Abele, Abramo e Melchisedech.

Dunque, per anàmnesi, in liturgia, si intende il memoriale dei misteri. Siamo nell'ambito della catàbasi divina, ossia dell'azione di Dio a servizio del suo popolo, che è la dimensione principale della liturgia della Chiesa. Alla catàbasi segue l'anàbasi, ossia l'ascesa dell'uomo a Dio. Quando parliamo di anàmnesi, tuttavia, ci riferiamo ad un'azione di Dio, il quale mediante il far memoria degli eventi salvifici da parte dell'uomo, entra sempre nuovamente nel tempo e attualizza l'evento di Salvezza grazie all'azione dello Spirito Santo. Perciò, la liturgia è anàmnesi, ossia memoriale dei misteri: l'evento di Salvezza che un tempo vissero altri uomini, oggi si rende realmente presente a noi nel mistero, dunque, in un altro modo, ma la Salvezza è per noi reale. Dall'anàmnesi scaturisce l'epìclesi, che appartiene alla dimensione anabatica della liturgia.

Anello.

Anello.

L'anello è un simbolo molto usato nella liturgia. Possiamo distinguerne di quattro tipi:

Anello canonicale.

Si tratta di un tipo di anello, poi abolito da Papa S.Pio X, usato presso i capitoli delle cattedrali. E' a forma di scudo in cui si trova inciso il blasone del canonico stesso o quello del capitolo. In assenza di blasoni era possibile incidervi immagini sacre. Alla morte del canonico, l'anello poteva rimanere di proprietà del capitolo stesso.

Anello episcopale.

Il Vescovo indossa l'anello che sancisce il legame tra Lui e la Chiesa stessa.

I materiali utilizzati sono i più disparati, ma quello più frequente è l'oro.

Al centro poteva essere collocata l'arma del Vescovo od una pietra preziosa il cui colore indicava la dignità del Vescovo come segue:

- ametista (varietà di quarzo - minerale prezioso): color viola, Vescovo;

- topazio (minerale prezioso): color giallo, Arcivescovo;

- rubino o zaffiro (minerali preziosi): colori rispettivamente rosso e blu/azzurro, Cardinale;

Ora l'uso delle pietre è comunemente soppiantato da quello delle immagini sacre incise sul metallo nobile.

Anello per chiroteca.

E' un anello simile a quello episcopale ma più largo, in modo da essere agevolmente indossato dal Vescovo officiante sopra le chiroteche.

Per il suo uso è detto anche "pontificale" ed è attualmente quasi in disuso, poichè le chiroteche non sono più obbligatorie per i pontificali.

Spesso gli anelli per chiroteche hanno un meccanismo per regolarne le dimensioni.

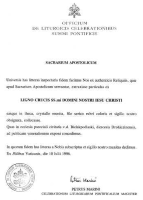

Anello piscatorio (o del Pescatore).

E' il particolare anello riservato solo al Pontefice che lo usa per suggellare i documenti pontifici. L'anello, a contatto con la ceralacca, imprimeva il disegno ivi raffigurato, ovvero quello di S.Pietro pescatore e permetteva una maggiore aderenza della cera sul documento in pergamena.

Dall'antico Pontificale Romano.

Benedizione dell'anello.

Dopo la benedizione e la consegna del Pastorale al nuovo Vescovo eletto, il Consacrante Principale procede alla benedizione dell'Anello, da consegnare all'eletto, dicendo le seguenti parole:

"Oremus. Creator, et conservator humani generis, dator gratiae spiritualis, largitor aeternae salutis, tu, Domine, emitte bene✠dictionem tuam super hunc annulum; ut quicumque hoc sacrosanctae fidei signo insignitus incesserit, in virtute coelestis defensionis ad aeternam vitam sibi proficiat. Per Christum Dominum Nostrum. R. Amen."

Consegna dell'anello.

Dopo la benedizione dell'anello, il Consacrante Principale mette l'anello sull'anulare della mano destra dell'eletto mentre dice le seguenti parole: "Accipe annulum fidei scilicet signaculum: quatenus sponsam Dei, sanctam videlicet Ecclesiam, intemerata fide ornatus, illibate custodias. R. Amen."

La celebrazione poi prosegue con l'imposizione dell'Evangeliario sulle spalle del Vescovo eletto e con la consegna dell'Evangeliario nelle mani del Vescovo eletto.

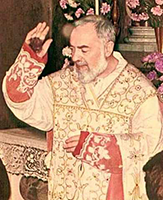

Nel Rito Romano antico il Vescovo, ricevendo l'anello, recita la seguente preghiera (dal Messale Romano del 1962):

"Cordis et córporis mei, Dómine, dígitos virtúte décora, et septifórmis Spíritus sanctificatióne circúmda" *** "Decora con la virtù, o Signore, le dita del mio cuore e del mio corpo, e circondami con la santificazione del tuo Spirito settiforme."

Anno liturgico (o Anno ecclesiastico).

Anno liturgico (o Anno ecclesiastico).

L'anno ecclesiastico incomincia con la prima domenica di Avvento e termina al sabato successivo all'ultima domenica dopo Pentecoste.

E' composto di tempi liturgici, che nel loro alternarsi formano il Proprio del Tempo o ciclo temporale. Esso ci fa rivivere i grandi misteri del Cristo nell'opera mirabile della nostra redenzione.

Vi è poi un secondo ciclo, chiamato Proprio dei Santi o ciclo santorale, ed è composto dalle feste di quelle anime sante, nelle quali si è compiuta la redenzione.

Il ciclo temporale, che dipende dalla festa di Pasqua, si compone soprattutto di feste a data variabile di anno in anno, mentre il ciclo santorale comprende in generale feste a data fissa.

Per giorno liturgico si intende ogni giorno santificato dalle azioni liturgiche, la principale delle quali è la Santa Messa, completata dal Divino Ufficio. Può essere di cinque specie: domenica, feria, vigilia, festa e ottava.

Esiste una classificazione dei giorni liturgici che, secondo la loro dignità ed importanza, sono divisi in quattro classi:

In particolare, nei sabati di IV classe si può dire la Messa di Santa Maria in sabato.

Nello svolgersi simultaneo dei cicli temporale e santorale avviene talvolta che due o più giorni liturgici ricorrono contemporaneamente. Questo fatto è denominato occorrenza.

Quando si verifica ciò, il giorno liturgico di classe superiore ha la prevalenza su quello di classe inferiore. Quest'ultimo è omesso, commemorato o trasferito, a seconda del caso.

Soltanto le feste di I classe possono essere trasferite in un altro giorno.

Le domeniche di I classe hanno la prevalenza su tutte le feste, eccetto la festa dell'Immacolata Concezione.

Le domeniche di II classe hanno la prevalenza sulle feste di II classe. Però le feste di I o II classe di Nostro Signore che ricorrono in domenica, vengono celebrate in luogo della domenica stessa, con ogni diritto e privilegio.

Le feste di III classe non sono mai celebrate in Quaresima.

Armadietto degli Oli Santi o Tabernacolo degli Oli Santi.

Armadietto degli Oli Santi o Tabernacolo degli Oli Santi.

E' un piccolo mobile a muro o appeso presso l'altare maggiore, nel Battistero o nella Sacrestia, utilizzato per conservare gli Oli Santi. Gli Oli Santi sono tre, Santo Crisma, Olio dei catecumeni e Olio degli infermi e sono consacrati dal Vescovo; in particolare la consacrazione del Santo Crisma e la benedizione dell'Olio dei catecumeni e dell'Olio degli infermi vengono fatte il Giovedì Santo nella Messa Crismale. Si tenga presente che il Crisma è il più importante dei tre Oli Santi e, dopo la Messa Crismale, viene distribuito (insieme agli altri due Oli) ad ogni parrocchia per l'amministrazione dei Sacramenti e Sacramentali non riservati al Vescovo (ad esempio nel Battesimo o nell'Unzione degli infermi); i Vescovi lo usano per l'amministrazione dei Sacramenti e Sacramentali ad essi riservati (Cresima o Confermazione ed Ordine Sacro), nella dedicazione e consacrazione di una Chiesa per ungere le pareti e gli altari, e nella benedizione dei Vasi Sacri (Calice e Patena) usati per la celebrazione dell'Eucarestia. Nelle parrocchie i tre Oli Santi (Crisma, Olio dei catecumeni e Olio degli infermi) vengono di solito custoditi in un'apposita sede chiamata appunto "armadietto degli Oli Santi" o "tabernacolo degli Oli Santi". Sullo sportello, che deve rimanere chiuso a chiave, compare talora la scritta Olea Sancta.

Arredi Sacri.

Arredi Sacri.

Sono gli oggetti che vengono usati dalla Chiesa Cattolica per il Culto Divino, specialmente quelli che più strettamente si riferiscono alla S.ma Eucaristia; servono sia per la persona del sacerdote (paramenti sacri), sia per la confezione e conservazione del S.mo Sacramento (Vasi Sacri), sia anche per ornare l'altare e la chiesa dove si celebra.

A titolo esemplificativo, di seguito ne sono riportati alcuni:

Aspersione o Asperges.

Aspersione o Asperges.

E' il termine col quale durante la liturgia nella Forma Straordinaria del Rito Romano viene chiamato il rito dell'aspersione con acqua benedetta prima della Santa Messa (solo nelle Messe della domenica cantate o solenni). Prende il suo nome dalla prima parola dell'antifona, tratta dal Salmo 50, che viene cantata (al di fuori del tempo pasquale, ove viene sostituita dal "Vidi Aquam") durante tale rito per ricordare ai cristiani la santità del loro battesimo:

Aspèrges me, * Dòmine, hyssòpo et mundàbor: lavàbis me, et super nivem dealbàbor. *** Aspergimi, Signore, con l'issopo e sarò purificato; làvami e diverrò più bianco della neve.

Aspersorio.

Aspersorio.

E' detto anche "Asperges" dal vocabolo iniziale dell'antifona in latino che durante la liturgia nella Forma Straordinaria del Rito Romano viene cantata durante il rito dell'aspersione prima della Messa.

E' l'oggetto usato per aspergere i fedeli con l'acqua benedetta, per ricordare ai cristiani la santità del loro battesimo. E' corredato solitamente di un opportuno secchiello per contenere l'acqua benedetta.

Asta accendi-spegni candele (o accenditoio-spegnitoio).

Asta accendi-spegni candele (o accenditoio-spegnitoio).

Si tratta di un oggetto dottato di serbatoio a cera liquida che alimenta uno stoppino utile per accendere le candele d'altare, e dottato inoltre di un opportuno cappuccio utile per spegnere le candele. Tale oggetto è fissato all'estremità di un'asta in metallo (spesso regolabile in lunghezza) ed è usato da colui che è incaricato alla cura dell'altare prima e dopo ogni funzione liturgica.

Asterisco.

Asterisco.

Piccolo oggetto di metallo dorato, costituito da lamine incrociate, che si colloca sull'ostia, deposta nella patena, nelle liturgie papali.

Nella Messa Papale antica, l'asterisco veniva utilizzato per evitare che l’ostia venisse accidentalmente a contatto con il velo omerale indossato dal suddiacono.

Oggi viene utilizzato, nelle Messe celebrate dal Papa all'aperto, per tenere ferma l'ostia sulla patena.

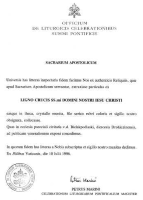

Autentica.

Autentica.

E' un attestato in cui si certifica l'autenticità di una reliquia. Sull'autentica venivano riportate varie informazioni, come le caratteristiche fisiche delle reliquie e la qualità della teca destinata a custodirle. Potevano essere rilasciate dall'Ordinario diocesano, dal Postulatore delle cause dei Santi o dal Sacrista del Palazzo apostolico se queste erano custodite nel sacrario della sacrestia papale. Attualmente, in luogo del Sacrista, è il Maestro delle celebrazioni liturgiche che firma l'autentica.

Abito corale.

Abito corale. L'abito corale è una veste ecclesiastica utilizzata dal Clero cattolico, usata nel coro dai consacrati. Prende il nome dal fatto che è l'abito indossato dai consacrati quando assistono alle celebrazioni liturgiche, cioè dal coro, per la celebrazione dell'Ufficio Divino o di un atto di devozione, per l'amministrazione dei Sacramenti se al di fuori della Messa.

L'abito corale viene indossato sia dal Papa, sia dai chierici ed anche dai seminaristi.

Le componenti ed i colori dei vari abiti corali variano a seconda del privilegio; di seguito è riportata una illustrazione degli abiti corali in funzione delle diverse dignità ecclesiastiche:

|

Papa

|

|

Cardinali

|

|

Arcivescovi e Vescovi

|

|

Prelati superiori della Curia Romana e Protonotari apostolici numerari |

|

Protonotari apostolici soprannumerari e Prelati d'onore di Sua Santità o Monsignori elevati dal vescovo |

|

Cappellani di Sua Santità |

|

Presbiteri, diaconi, seminaristi |

Abito talare (o veste talare).

Abito talare (o veste talare). L'abito talare (o, più semplicemente, la talare) è una lunga veste ecclesiastica abbottonata sul davanti, fermata spesso con una fascia, indossata da tutto il clero sia come veste ordinaria fuori dalla chiesa e dalle funzioni liturgiche, sia in chiesa durante le funzioni liturgiche sotto le vesti liturgiche. Il tipo del tessuto e il colore e quello dei paramenti connessi sono in funzione della dignità ecclesiastica. È generalmente nera per il clero inferiore, viola per i vescovi, rossa per i cardinali, rossa o bianca per il Papa.

La parola talare deriva dalla parola latina "talus", tallone. La talare, infatti, prende origine dalla veste dei sacerdoti ebraici che giungeva fino al tallone. Tale veste divenne, poi, tipica anche dei sacerdoti della cristianità a partire dal IV o V secolo d.C..

Come già detto, nella Chiesa Cattolica è la tipica veste ecclesiastica indossata al di fuori delle funzioni religiose. A seconda della circostanza in cui viene indossata, ad essa si possono aggiungere altri accessori che completano l'abito (abito piano, abito corale).

Ne esistono oggi vari modelli e tutti tra loro molto simili; in particolare, la classica talare romana ha maniche lunghe, è stretta fino alla vita come una giacca, prosegue fino a terra svasata e più ampia; il tutto chiuso da una striscia di bottoni sulla parte anteriore e, per finire, è solitamente chiusa da una fascia.

Viene indossata in differenti colori a seconda del grado:

- nero per i sacerdoti, cui è possibile aggiungere il ferraiolo di medesimo colore in occasioni civili di particolare solennità;

- nero con occhielli, bottoni, bordi e fodera di colore paonazzo, per i monsignori di grado "Cappellano di Sua Santità";

-

nero con occhielli, bottoni, bordi e fodera rubino per i Prelati d'onore di Sua Santità, i Prelati Superiori dei Dicasteri della

Curia Romana che non hanno la dignità episcopale, gli Uditori della Sacra Rota Romana, il Promotore Generale di Giustizia e il

Difensore del Vincolo nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, i Protonotari Apostolici de numero, i Protonotari Apostolici

soprannumerari, i Chierici della Camera Apostolica, i Prelati dell’Anticamera Pontificia ed i vescovi. Tutti

questi prelati, eccettuato il Prelato d'onore di Sua Santità possono aggiungere il ferraiolone di colore paonazzo in occasioni civili

di particolare solennità (abito piano). Tali Prelati come abito corale devono indossare la talare di colore

paonazzo con occhielli, bottoni, bordi e fodera cremisi alla quale viene aggiunto il rocchetto, ma non dai

Protonotari Apostolici soprannumerari e dai Prelati d'onore di Sua Santità che indossano la cotta. La

mantelletta paonazza e la berretta nera con fiocco rosso non

possono invece essere indossate dai vescovi, dai Protonotari Apostolici soprannumerari e dai Prelati d'onore di Sua Santità.

I vescovi aggiungono invece la mozzetta paonazza, la croce pettorale

sostenuta da un cordoncino verde/oro e la berretta di colore paonazzo con fiocco del medesimo

colore, mentre i Nunzi Apostolici, che rappresentano la Santa Sede, portano

la berretta con fiocco e la fascia in seta moirée color paonazzo, che

li distingue dagli altri Vescovi.

Alcuni Arcivescovi per privilegio invalso usano ancora il colore cremisi (o rubino), ad esempio l'Arcivescovo metropolita di Udine erede dell'antico Patriarcato di Aquileia, come pure alcuni Arcivescovi Primati che portavano un rosso simile a quello cardinalizio, un po' più abbrunato, anche in seta moirée e il cordone pettorale in color oro/rosso anziché oro/verde come gli altri Vescovi e Arcivescovi. Gli Arcivescovi di Salisburgo, di Vercelli e il Patriarca di Venezia hanno il privilegio, concesso loro dal Pontefice romano da secoli e tuttora invalso, di portare un abito corale di colore cardinalizio, pur non essendo cardinali; - nero con occhielli, bottoni, bordi e fodera ponsò per i Cardinali; ad essa può essere aggiunto il ferraiolone di colore rosso marezzato, in occasioni civili di particolare solennità (abito piano); i Cardinali come abito corale devono indossare la talare rosso ponsò, alla quale vengono aggiunti il rocchetto, la mozzetta di colore rosso ponsò, la croce pettorale sostenuta da un cordoncino rosso/oro, e la berretta senza il fiocco e sempre di colore rosso in seta moirée come la fascia;

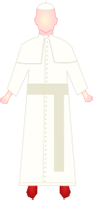

- bianco per il Papa che la porta in lanetta, con fascia bianco avorio in seta moirée e sopramaniche e zucchetto della stessa fattura e tinta. Esisteva anche la tradizione, sopravvissuta fino a tempi recenti, di una veste tutta in seta moirée bianca per il giorno dell'elezione del Pontefice e per alcune circostanze solenni (come analogamente per i cardinali rossa in seta moirée e per gli Arcivescovi Nunzi Apostolici paonazza in seta moirée, cioè le venature tipiche di questa seta trattata, nelle solennità più importanti). Il colore bianco può essere utilizzato anche dai sacerdoti, dai prelati, dai vescovi e dai cardinali in missione od in paesi caldi, a patto che occhielli, bottoni, bordi e fodera siano del grado corrispondente (ad esempio, un semplice sacerdote può indossarlo bianco ma con occhielli, bottoni, bordi e fodera neri);

Papa |

Papa Emerito |

Cardinale |

Vescovo |

Monsignore |

Presbitero, Diacono, Seminarista |

L'abito talare non deve essere per forza sempre abbinato a una fascia portata alla vita, del colore corrispondente al grado. Vescovi, Cardinali e Papa sovrappongono poi una mantellina detta pellegrina, molto simile alla mozzetta, da cui si distingue per essere aperta sul davanti anziché chiusa da bottoni.

La veste talare nera viene anche indossata da alcuni laici, nell'esercizio di precise funzioni di ministero all'altare, come i seminaristi, gli accoliti e i ministranti: in questo caso, però, viene poi sovrapposta la cotta.

D'inverno, causa il gran freddo, sopra la talare s'indossa un lungo cappotto, detto greca.

Abluzione (o purificazione).

Abluzione (o purificazione). Nella Chiesa Cattolica sono previsti almeno tre tipi di purificazione corporale o abluzione da parte del sacerdote che si prepara a svolgere un'azione liturgica: la lavanda delle mani nel lavabo della sacrestia prima e dopo la celebrazione della Santa Messa, durante la Messa all'Offertorio prima di toccare le Sacre Specie dell'Eucaristia, il sacerdote purifica le mani attraverso un lavabo portatile composto di brocca con catino e manutergio, infine dopo l'atto della Comunione durante il quale il sacerdote purifica prima il Calice con il vino e in seguito le dita con il vino e con acqua.

Dopo la Messa il sacerdote può usare il lavabo della sacrestia per versarvi l'acqua residua della purificazione nonché per eliminare i residui delle sostanze benedette ridotte in cenere. Infatti, il lavabo della sacrestia è di solito collegato con il Sacrario della chiesa, una buca coperta da botola che mette a contatto direttamente con la terra di fondazione della chiesa, benedetta dal Vescovo durante la posa della prima pietra. In esso si getta qualsiasi cosa che sia stata benedetta o consacrata in modo che torni alla natura creata da Dio e sia l’usura a consumarla.

Il Sacrario è presente in tutte le Chiese costruite prima della riforma liturgica; qual'ora non ci fosse il Sacrario in sacrestia o non si avesse la certezza che lo scarico del lavabo sia collegato esclusivamente ad esso e non direttamente alla fogna, oppure sia stato chiuso dopo la riforma liturgica, è bene individuare un piccolo spazio di terra attiguo alla sacrestia, recintato e segnato magari con una piccola croce confitta nel terreno, che possa essere usato come Sacrario.

Nella Chiesa Cattolica, possono essere considerate forme di abluzione anche l'aspersione dei fedeli con l'acqua santa, il Battesimo e la lavanda dei piedi nel Giovedì Santo.

Acqua Santa o Acqua benedetta.

Acqua Santa o Acqua benedetta. L'Acqua Santa significa da sempre un rinnovamento e una rinascita in Cristo, come segno visibile del Battesimo.

Per tradizione ci si segna con l'Acqua Santa all'ingresso dei luoghi sacri. L'Acqua Santa è raccolta in speciali vasi di marmo o metallo chiamati "acquasantiere".

L'uso dell'Acqua Santa è previsto anche per le aspersioni durante la Messa o per amministrare speciali benedizioni.

La benedizione dell'acqua è effettuata seguendo il rito descritto dal "Rituale Romanum".

Alba (detto anche Camice).

Alba (detto anche Camice). Dal nome stesso, è una tunica di lino bianca senza aperture e lunga fino alle caviglie che simboleggia la veste del Battesimo.

Questo camice può essere decorato da bordi o galloni colorati o, per le occasioni più solenni, arricchito da un bordo in pizzo; è indossato dai ministri della Messa sotto le altre vesti liturgiche.

(sotto lo scollo quadro va l'amitto)

(sotto lo scollo quadro va l'amitto) Preghiera Ante Missam per indossare l'Alba: Ad Albam. Deálba me, Dómine, et munda cor meum; ut, in Sánguine Agni dealbátus, gáudiis pérfruar sempitérnis. *** Al camice. Puríficami, o Signore, e monda il mio cuore: affinché, purificato nel sangue dell’Agnello, io goda dei gaudii eterni.

Almuzia.

Almuzia. L'almuzia è un paramento liturgico compreso all'interno delle vesti cosiddette corali.

Detta anche "almuzio" o "almucio", è una mantellina nera, simile alla pellegrina, usata nei paesi nordici o a clima rigido, che veniva indossata sopra la veste talare e la cotta nelle celebrazioni liturgiche.

Oggi è caduta in disuso poiché in molti casi essa si trova a coincidere con la mozzetta, con la quale viene sostituita.

Attualmente essa è prevalentemente utilizzata dai canonici di alcuni capitoli minori come segno distintivo del proprio rango rispetto ai sacerdoti ordinari. In sostanza essa è divenuta un'insegna dei canonici che la portano come pellegrina oppure piegata su una spalla o sulle braccia, caso in cui assume foggia di stola.

Altare (Altare maggiore).

Altare (Altare maggiore). E' la superficie dove si celebra il Sacrificio Eucaristico. Ossia è la superficie in cui durante ogni Santa Messa si rinnova realmente, in modo non cruento, quindi senza spargimento di Sangue, il Sacrificio di Cristo Gesù sulla Croce. L’unico e perfetto Sacrificio che Nostro Signore Gesù Cristo ha compiuto di se stesso sul Golgota, offrendosi al Padre per la nostra Salvezza e per riacquistarci l’adozione a Figli di Dio e la vita eterna, perdute a causa del peccato originale (colpa realmente commessa dai nostri primogenitori, da noi contratta, non commessa, ma della quale portiamo tutte le conseguenze, anche dopo che viene cancellata per mezzo del santo Battesimo); questo Sacrificio, si rinnova sull'altare (che rappresenta il Golgota), dove Nostro Signore, durante la Santa Messa, si offre nuovamente in Sacrificio a Dio Padre (in unione ai nostri) per tramite del sacerdote (che agisce in persona Christi).

Il sacerdote, nell'accedere all'altare bacia le reliquie dei Santi contenute nella Pietra Santa; infatti l'altare, simbolo di Cristo, deve essere fatto di pietra, od almeno contenere una pietra in cui sono racchiuse le reliquie dei santi martiri. Questa Pietra Sacra vi viene inclusa dal Vescovo durante la consacrazione dell'altare, e vuol significare l'unione di Cristo e dei suoi membri nell'offerta del Santo Sacrificio.

Ambone.

Ambone. Nella chiesa, l'ambone è la struttura dalla quale vengono proclamate le letture. La sua superficie marmorea, o lignea, risulta sopraelevata in virtù del fatto che tale struttura è adibita alla proclamazione della Parola di Dio ed alla spiegazione del Vangelo.

L'ambone è solitamente chiuso da tre lati da un parapetto, aperto su una scala nel quarto lato. Nelle chiese vi sono in genere due amboni collocati rispettivamente ai lati dell'altare; in particolare, osservando l'altare, al lato destro (cornu Epistulae) si trova quello usato per la lettura dell'Epistola mentre al lato sinistro (cornu Evangelii) quello relativo alla lettura del Vangelo.

Essi possono essere decorati con teli del colore liturgico del giorno chiamati "copri-amboni".

Si differenzia dal pulpito, presente nelle chiese a partire dal XIV secolo circa: il pulpito infatti è più alto e soprattutto, essendo destinato alla sola predicazione, non si trova nel presbiterio, bensì nella navata.

Il termine ambone viene dal greco ambon, che indica ogni superficie convessa, panciuta: di fatto, molti amboni presentano una convessità in corrispondenza del leggio. Sinonimo di ambone è pergamo (dal greco pergamon, "luogo elevato").

Amitto.

Amitto. L'amitto è un panno di lino bianco e di forma rettangolare di dimensioni pari a circa 80x60 centimetri, che viene posto sulla testa e disposto intorno al collo e sulle spalle per coprire l'abito comune. Viene legato ai fianchi grazie a due fettucce, le quali possono essere cucite all’amitto o da esso separabili.

L'amitto è utilizzato dai sacri ministri (celebrante, diacono e suddiacono); al centro ha una croce che può essere baciata dal sacerdote prima di indossarlo.

Preghiera Ante Missam per indossare l'Amitto: Ad Amictum. Impóne, Dómine, cápiti meo gáleam salútis, ad expugnándos diabólicos incúrsus. *** All'amitto. Imponi, o Signore, sul mio capo l’elmo della salvezza, per vincere gli assalti del demonio.

Ampolline (vino e acqua per infusione e abluzione).

Ampolline (vino e acqua per infusione e abluzione). Coppia di vasetti in vetro dotati di manico, solitamente forniti di copertura, appoggiati ad un piattino, che può essere adibito alla raccolta dell'acqua del lavabo, in cui sono contenuti il vino e l'acqua.

Ora, il vino e l'acqua sono usati dal celebrante al momenento dell'infusione quando si versano nel Calice per la celebrazione dell'Eucarestia od, ancora, durante la Messa all'Offertorio prima di toccare le Sacre Specie dell'Eucarestia, in tale momento il sacerdote si serve dell'acqua per purificare le mani (lavabo), infine dopo l'atto della Comunione durante il quale il sacerdote purifica prima il Calice con il vino e in seguito le dita con il vino e con acqua.

Al tradizionale corpo in vetro possono essere abbinate coperture decorative o manici in metallo nobile. L'uso delle ampolline è sempre stato radicato nella storia liturgica.

Anàmnesi.

Anàmnesi. Nella celebrazione della Santa Messa, l'anàmnesi è la parte della Grande Preghiera Eucaristica tra la Consacrazione e la Dossologia, in cui si ricorda l'opera della Salvezza; comincia con le parole «Unde et mémores...». Nel canone della Messa l'anàmnesi segue l'elevazione e ricorda la Redenzione per rendere accetto al Padre il Sacrificio Eucaristico; subito dopo la Consacrazione, ricorda la Passione, la Risurrezione e l'Ascensione di Gesù, contiene l'offerta al Padre, la domanda di accettare il Sacrificio, come quelli di Abele, Abramo e Melchisedech.

Dunque, per anàmnesi, in liturgia, si intende il memoriale dei misteri. Siamo nell'ambito della catàbasi divina, ossia dell'azione di Dio a servizio del suo popolo, che è la dimensione principale della liturgia della Chiesa. Alla catàbasi segue l'anàbasi, ossia l'ascesa dell'uomo a Dio. Quando parliamo di anàmnesi, tuttavia, ci riferiamo ad un'azione di Dio, il quale mediante il far memoria degli eventi salvifici da parte dell'uomo, entra sempre nuovamente nel tempo e attualizza l'evento di Salvezza grazie all'azione dello Spirito Santo. Perciò, la liturgia è anàmnesi, ossia memoriale dei misteri: l'evento di Salvezza che un tempo vissero altri uomini, oggi si rende realmente presente a noi nel mistero, dunque, in un altro modo, ma la Salvezza è per noi reale. Dall'anàmnesi scaturisce l'epìclesi, che appartiene alla dimensione anabatica della liturgia.

Anello.

Anello. L'anello è un simbolo molto usato nella liturgia. Possiamo distinguerne di quattro tipi:

Anello canonicale.

Si tratta di un tipo di anello, poi abolito da Papa S.Pio X, usato presso i capitoli delle cattedrali. E' a forma di scudo in cui si trova inciso il blasone del canonico stesso o quello del capitolo. In assenza di blasoni era possibile incidervi immagini sacre. Alla morte del canonico, l'anello poteva rimanere di proprietà del capitolo stesso.

Anello episcopale.

Il Vescovo indossa l'anello che sancisce il legame tra Lui e la Chiesa stessa.

I materiali utilizzati sono i più disparati, ma quello più frequente è l'oro.

Al centro poteva essere collocata l'arma del Vescovo od una pietra preziosa il cui colore indicava la dignità del Vescovo come segue:

- ametista (varietà di quarzo - minerale prezioso): color viola, Vescovo;

- topazio (minerale prezioso): color giallo, Arcivescovo;

- rubino o zaffiro (minerali preziosi): colori rispettivamente rosso e blu/azzurro, Cardinale;

Ora l'uso delle pietre è comunemente soppiantato da quello delle immagini sacre incise sul metallo nobile.

Anello per chiroteca.

E' un anello simile a quello episcopale ma più largo, in modo da essere agevolmente indossato dal Vescovo officiante sopra le chiroteche.

Per il suo uso è detto anche "pontificale" ed è attualmente quasi in disuso, poichè le chiroteche non sono più obbligatorie per i pontificali.

Spesso gli anelli per chiroteche hanno un meccanismo per regolarne le dimensioni.

Anello piscatorio (o del Pescatore).

E' il particolare anello riservato solo al Pontefice che lo usa per suggellare i documenti pontifici. L'anello, a contatto con la ceralacca, imprimeva il disegno ivi raffigurato, ovvero quello di S.Pietro pescatore e permetteva una maggiore aderenza della cera sul documento in pergamena.

Dall'antico Pontificale Romano.

Benedizione dell'anello.

Dopo la benedizione e la consegna del Pastorale al nuovo Vescovo eletto, il Consacrante Principale procede alla benedizione dell'Anello, da consegnare all'eletto, dicendo le seguenti parole:

"Oremus. Creator, et conservator humani generis, dator gratiae spiritualis, largitor aeternae salutis, tu, Domine, emitte bene✠dictionem tuam super hunc annulum; ut quicumque hoc sacrosanctae fidei signo insignitus incesserit, in virtute coelestis defensionis ad aeternam vitam sibi proficiat. Per Christum Dominum Nostrum. R. Amen."

Consegna dell'anello.

Dopo la benedizione dell'anello, il Consacrante Principale mette l'anello sull'anulare della mano destra dell'eletto mentre dice le seguenti parole: "Accipe annulum fidei scilicet signaculum: quatenus sponsam Dei, sanctam videlicet Ecclesiam, intemerata fide ornatus, illibate custodias. R. Amen."

La celebrazione poi prosegue con l'imposizione dell'Evangeliario sulle spalle del Vescovo eletto e con la consegna dell'Evangeliario nelle mani del Vescovo eletto.

Nel Rito Romano antico il Vescovo, ricevendo l'anello, recita la seguente preghiera (dal Messale Romano del 1962):

"Cordis et córporis mei, Dómine, dígitos virtúte décora, et septifórmis Spíritus sanctificatióne circúmda" *** "Decora con la virtù, o Signore, le dita del mio cuore e del mio corpo, e circondami con la santificazione del tuo Spirito settiforme."

Anno liturgico (o Anno ecclesiastico).

Anno liturgico (o Anno ecclesiastico). L'anno ecclesiastico incomincia con la prima domenica di Avvento e termina al sabato successivo all'ultima domenica dopo Pentecoste.

E' composto di tempi liturgici, che nel loro alternarsi formano il Proprio del Tempo o ciclo temporale. Esso ci fa rivivere i grandi misteri del Cristo nell'opera mirabile della nostra redenzione.

Vi è poi un secondo ciclo, chiamato Proprio dei Santi o ciclo santorale, ed è composto dalle feste di quelle anime sante, nelle quali si è compiuta la redenzione.

Il ciclo temporale, che dipende dalla festa di Pasqua, si compone soprattutto di feste a data variabile di anno in anno, mentre il ciclo santorale comprende in generale feste a data fissa.

Per giorno liturgico si intende ogni giorno santificato dalle azioni liturgiche, la principale delle quali è la Santa Messa, completata dal Divino Ufficio. Può essere di cinque specie: domenica, feria, vigilia, festa e ottava.

Esiste una classificazione dei giorni liturgici che, secondo la loro dignità ed importanza, sono divisi in quattro classi:

-

I CLASSE

- Domeniche: quattro di Avvento, quattro di Quaresima, due di Passione, Pasqua, domenica in albis e Pentecoste.

- Ferie: mercoledì delle ceneri, ferie della Settimana Santa.

- Vigilie: di Natale e di Pentecoste.

- Feste: quelle indicate nel calendario liturgico del ciclo santorale.

- Ottave: di Pasqua e di Pentecoste, e anche il giorno ottavo di Natale.

-

II CLASSE

- Domeniche: tutte le rimanenti che non sono di prima classe.

- Ferie: di Avvento dal 17 al 23 dicembre e delle Quattro Tempora di Avvento, di Quaresima e di settembre.

- Vigilie: dell'Ascensione, dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, della Natività di S.Giovanni Battista e dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo.

- Feste: quelle indicate nel calendario liturgico del ciclo santorale.

- Ottava: di Natale.

-

III CLASSE

- Ferie: di Avvento fino al 16 dicembre, di Quaresima e di Passione.

- Vigilia: di San Lorenzo martire.

- Feste: quelle indicate nel calendario liturgico del ciclo santorale.

-

IV CLASSE

- Ferie: tutte le rimanenti che non sono delle altre classi.

In particolare, nei sabati di IV classe si può dire la Messa di Santa Maria in sabato.

Nello svolgersi simultaneo dei cicli temporale e santorale avviene talvolta che due o più giorni liturgici ricorrono contemporaneamente. Questo fatto è denominato occorrenza.

Quando si verifica ciò, il giorno liturgico di classe superiore ha la prevalenza su quello di classe inferiore. Quest'ultimo è omesso, commemorato o trasferito, a seconda del caso.

Soltanto le feste di I classe possono essere trasferite in un altro giorno.

Le domeniche di I classe hanno la prevalenza su tutte le feste, eccetto la festa dell'Immacolata Concezione.

Le domeniche di II classe hanno la prevalenza sulle feste di II classe. Però le feste di I o II classe di Nostro Signore che ricorrono in domenica, vengono celebrate in luogo della domenica stessa, con ogni diritto e privilegio.

Le feste di III classe non sono mai celebrate in Quaresima.

Armadietto degli Oli Santi o Tabernacolo degli Oli Santi.

Armadietto degli Oli Santi o Tabernacolo degli Oli Santi. E' un piccolo mobile a muro o appeso presso l'altare maggiore, nel Battistero o nella Sacrestia, utilizzato per conservare gli Oli Santi. Gli Oli Santi sono tre, Santo Crisma, Olio dei catecumeni e Olio degli infermi e sono consacrati dal Vescovo; in particolare la consacrazione del Santo Crisma e la benedizione dell'Olio dei catecumeni e dell'Olio degli infermi vengono fatte il Giovedì Santo nella Messa Crismale. Si tenga presente che il Crisma è il più importante dei tre Oli Santi e, dopo la Messa Crismale, viene distribuito (insieme agli altri due Oli) ad ogni parrocchia per l'amministrazione dei Sacramenti e Sacramentali non riservati al Vescovo (ad esempio nel Battesimo o nell'Unzione degli infermi); i Vescovi lo usano per l'amministrazione dei Sacramenti e Sacramentali ad essi riservati (Cresima o Confermazione ed Ordine Sacro), nella dedicazione e consacrazione di una Chiesa per ungere le pareti e gli altari, e nella benedizione dei Vasi Sacri (Calice e Patena) usati per la celebrazione dell'Eucarestia. Nelle parrocchie i tre Oli Santi (Crisma, Olio dei catecumeni e Olio degli infermi) vengono di solito custoditi in un'apposita sede chiamata appunto "armadietto degli Oli Santi" o "tabernacolo degli Oli Santi". Sullo sportello, che deve rimanere chiuso a chiave, compare talora la scritta Olea Sancta.

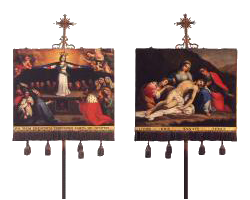

Arredi Sacri.

Arredi Sacri. Sono gli oggetti che vengono usati dalla Chiesa Cattolica per il Culto Divino, specialmente quelli che più strettamente si riferiscono alla S.ma Eucaristia; servono sia per la persona del sacerdote (paramenti sacri), sia per la confezione e conservazione del S.mo Sacramento (Vasi Sacri), sia anche per ornare l'altare e la chiesa dove si celebra.

A titolo esemplificativo, di seguito ne sono riportati alcuni:

Abito talare |

Amitto |

Alba o Camice |

Cingolo |

Stola |

Manipolo |

Pianeta |

Casula |

Piviale |

Cotta |

Dalmatica |

Tunicella |

Berretta |

Velo omerale o Continenza |

Altare maggiore |

Tovaglia copri altare |

Pisside |

Calice |

Purificatoio |

Patena |

Palla (Animetta) |

Velo del Calice |

Borsa |

Corporale |

Croce d'altare |

Tabernacolo |

Lampada del Santissimo Sacramento |

Ampolline (vino e acqua per infusione e abluzione) |

Brocca con catino (per lavabo) |

Manutergio |

Piattino per Comunione |

Ostensorio |

Tronetto per esposizione Eucaristica |

Reliquiario |

Campanello |

Incenso |

Navicella porta incenso |

Turibolo |

Secchiello Acqua Benedetta |

Aspersorio |

Asta accendi-spegni candele |

Candeliere |

Candelabro |

Bugia |

Carte-gloria |

Leggio |

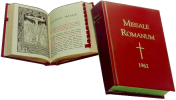

Missale Romanum 1962 |

Oli Santi |

Conchiglia Battesimo con Saliera e Oli Santi |

|

Bastone Pastorale o Vincastro |

Lanterna per processione |

Insegna priorale (di confraternita) |

Aspersione o Asperges.

Aspersione o Asperges. E' il termine col quale durante la liturgia nella Forma Straordinaria del Rito Romano viene chiamato il rito dell'aspersione con acqua benedetta prima della Santa Messa (solo nelle Messe della domenica cantate o solenni). Prende il suo nome dalla prima parola dell'antifona, tratta dal Salmo 50, che viene cantata (al di fuori del tempo pasquale, ove viene sostituita dal "Vidi Aquam") durante tale rito per ricordare ai cristiani la santità del loro battesimo:

Aspèrges me, * Dòmine, hyssòpo et mundàbor: lavàbis me, et super nivem dealbàbor. *** Aspergimi, Signore, con l'issopo e sarò purificato; làvami e diverrò più bianco della neve.

Aspersorio.

Aspersorio. E' detto anche "Asperges" dal vocabolo iniziale dell'antifona in latino che durante la liturgia nella Forma Straordinaria del Rito Romano viene cantata durante il rito dell'aspersione prima della Messa.

E' l'oggetto usato per aspergere i fedeli con l'acqua benedetta, per ricordare ai cristiani la santità del loro battesimo. E' corredato solitamente di un opportuno secchiello per contenere l'acqua benedetta.

Asta accendi-spegni candele (o accenditoio-spegnitoio).

Asta accendi-spegni candele (o accenditoio-spegnitoio). Si tratta di un oggetto dottato di serbatoio a cera liquida che alimenta uno stoppino utile per accendere le candele d'altare, e dottato inoltre di un opportuno cappuccio utile per spegnere le candele. Tale oggetto è fissato all'estremità di un'asta in metallo (spesso regolabile in lunghezza) ed è usato da colui che è incaricato alla cura dell'altare prima e dopo ogni funzione liturgica.

Asterisco.

Asterisco. Piccolo oggetto di metallo dorato, costituito da lamine incrociate, che si colloca sull'ostia, deposta nella patena, nelle liturgie papali.

Nella Messa Papale antica, l'asterisco veniva utilizzato per evitare che l’ostia venisse accidentalmente a contatto con il velo omerale indossato dal suddiacono.

Oggi viene utilizzato, nelle Messe celebrate dal Papa all'aperto, per tenere ferma l'ostia sulla patena.

Autentica.

Autentica. E' un attestato in cui si certifica l'autenticità di una reliquia. Sull'autentica venivano riportate varie informazioni, come le caratteristiche fisiche delle reliquie e la qualità della teca destinata a custodirle. Potevano essere rilasciate dall'Ordinario diocesano, dal Postulatore delle cause dei Santi o dal Sacrista del Palazzo apostolico se queste erano custodite nel sacrario della sacrestia papale. Attualmente, in luogo del Sacrista, è il Maestro delle celebrazioni liturgiche che firma l'autentica.

B

Balaustra.

Balaustra.

La balaustra è l'elemento architettonico presente praticamente in tutte le chiese costruite prima della riforma liturgica che, ideato per favorire la distribuzione della Comunione in ginocchio senza nel contempo impedire la vista dell'altare, ha nel tempo svolto anche la funzione di delimitare l'area del presbiterio dalla navata, ossia di delimitare l'area sacra dei ministri sacri dall'area dei fedeli. Questo elemento è possibile osservarlo sia in prossimità dell'altare maggiore sia in prossimità degli altari minori nelle capelle laterali.

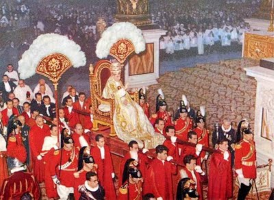

Baldacchino.

Baldacchino.

E' un telo di tessuto di colore variabile che può essere rigido (cioè fissato ad una tavola di legno) o morbido (ovvero senza essere fissato), sorretto da quattro o sei aste in legno o metallo e fornito di quattro mantovane che scendono dai quattro lati. Il baldacchino è usato attualmente per le processioni eucaristiche, ma è previsto anche per accompagnare il Santo Padre nelle processioni all'interno della basilica vaticana o anche, come attestato da diverse fonti fotografiche, per la benedizione Urbi et Orbi alla balconata centrale della basilica. Il baldacchino è principalmente di colore bianco o oro, ma, in caso si portasse la reliquia della Santa Croce, può essere di colore rosso. Nell'uso ambrosiano è rosso in qualunque caso. Il tessuto del baldacchino di solito è solennemente ornato, soprattutto nella volta, in cui si trovano i ricami più preziosi di emblemi eucaristici ma anche dello Spirito Santo.

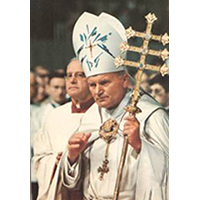

Bastone pastorale (detto anche vincastro).

Bastone pastorale (detto anche vincastro).

Il pastorale (o vincastro) è una sorta di bastone dall'estremità spesso decorata e ricurva a simboleggiare il "raduno degli erranti" e che termina in basso con una punta perché "il pastore deve pungere i pigri e difendere i deboli", usato dal vescovo nei pontificali e nelle cerimonie più solenni.

Questo bastone simboleggia la funzione di cura della fede e della morale che l'ufficio episcopale ha sopra la porzione di popolo cristiano a lui affidata, e rimanda direttamente al Vangelo secondo Giovanni nel quale Cristo si autodefinisce "Buon Pastore". Poichè richiama il legame forte tra il pastore ed il suo popolo, il vescovo può usare il pastorale solo all'interno dei confini della propria diocesi, ossia nei confronti dei suoi fedeli, e non all'episcopato in genere (come è, invece, il caso delle altre insegne episcopali, anello, croce pettorale, mitria, che si portano sempre). I Vescovi che celebrano al di fuori della loro diocesi ed i Vescovi titolari possono usare il bastone pastorale solo col consenso dell'Ordinario del luogo.

Oltre ai Vescovi, anche i Cardinali (compresi quelli che hanno ottenuto dal Santo Padre la dispensa dall'ordinazione episcopale) fanno uso del bastone pastorale, senza dover sottostare ad alcun limite di confine, eccettuato il territorio della diocesi di Roma per via del solito principio secondo il quale è neccessario il consenso dell'Ordinario del luogo (in questo caso il Papa).

Il privilegio del pastorale è riservato anche agli abati di una comunità monastica.

Dal Pontificale Romano.

Consegna del pastorale.

Il Consacrante principale consegna il pastorale nelle mani dell'eletto con queste parole:

"Accipe baculum, pastoralis muneris signum, et attende universo gregi, in quo te Spiritus Sanctus posuit Episcopum regere Ecclesiam Dei." *** "Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore: abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come Vescovo a reggere la Chiesa di Dio."

Battesimo.

Battesimo.

Il Battesimo è il Sacramento attraverso cui una persona entra a far parte della Chiesa di Gesù Cristo. Il Battesimo apre l'accesso agli altri sacramenti, esso è il primo dei sette sacramenti della Chiesa Cattolica che, insieme alla Confessione, alla Comunione ed alla Cresima, costituiscono l'iniziazione cristiana. Il Battesimo simboleggia il seppellimento dell'uomo "vecchio" nella morte di Cristo per la rinascita dell'uomo nuovo in Cristo.

Il sacramento del Battesimo opera la remissione dei peccati (originale e personali) e la nascita alla vita nuova, mediante la quale il battezzato diventa figlio adottivo di Dio, fratello di Cristo e coerede con Lui della gloria divina, dimora dello Spirito Santo, membro della Chiesa e partecipe del sacerdozio di Cristo, così da poter rendere a Dio il culto della perfetta adorazione. Secondo la volontà di Cristo, il Battesimo è necessario per la salvezza, come è necessaria la Chiesa, alla quale esso introduce; alla sua mancanza possono supplire la morte subita a causa della fede (Battesimo di sangue) o il Battesimo di desiderio, come può accadere nei catecumeni, che muoiono prima di ricevere il Battesimo, e in tutti gli uomini che, per divina grazia, cercano sinceramente Dio, senza conoscere la Chiesa, e si sforzano di essere a lui graditi. Però soltanto il sacramento del Battesimo imprime un sigillo spirituale indelebile, il carattere, e non può essere ripetuto. In caso di emergenza tutti possono battezzare utilizzando la formula battesimale trinitaria, perché il Battesimo è necessario alla salvezza, purchè chi battezza lo faccia nella fede della Chiesa, ossia abbia l'intenzione di fare quanto fa la Chiesa.

Materia fondamentale del Battesimo è l’acqua; il Battesimo può essere impartito per immersione (totale, rito più comune nell’antichità; parziale, nel rito ambrosiano), o per infusione (versando l’acqua sul battezzando), o per aspersione. In ogni caso, l’acqua deve bagnare il corpo del battezzando, tutto o in parte. L'abluzione con l'acqua è accompagnata dalla formula battesimale trinitaria «Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo», derivata dal precetto di Gesù agli apostoli. Tale formula è indispensabile alla validità.

Secondo la Chiesa Cattolica, i ministri ordinari del Battesimo sono il Vescovo e il Presbitero. Ma, in caso di necessità, chiunque può battezzare secondo quanto detto precedentemente. Nel caso del Battesimo dei bambini, i candidati designano o ricevono la designazione di uno o due padrini (o madrine): questi hanno la funzione di accompagnare i primi passi del nuovo battezzato, e soprattutto per i bambini piccoli di aiutare i genitori nell'educazione cristiana del battezzato.

Il Concilio di Trento stabilì che ogni parrocchia avesse il proprio fonte battesimale e si sollecitò l'amministrazione del sacramento ai bambini entro gli otto giorni dalla nascita.

Il rito del Battesimo, codificato nel Rituale Romano, sostanzialmente è strutturato nel modo seguente:

Battistero o fonte battesimale.

Battistero o fonte battesimale.

In passato era il luogo, separato dall'edificio sacro, atto alla celebrazione del battesimo. Il termine "battistero" indica altresì la vasca marmorea (ma talvolta anche in metallo), meglio nota come fonte battesimale, in cui viene raccolta l'acqua per il battesimo. Il fonte battesimale è solitamente sormontato da una copertura metallica a cupola.

Benedizione.

Benedizione.

La benedizione è un'invocazione della grazia e del favore divino su qualcuno o qualcosa. Come indica la parola, consiste in un'invocazione di bene a favore di persone o cose.

Nella religione cristiana la benedizione è una formula rituale con cui il sacerdote invoca la protezione e la grazia divina da esercitare su persone o cose; sia chiaro che è Dio che elargisce la sua benedizione servendosi della persona del sacerdote che a sua volta agisce attraverso formule verbali spesso accompagnate da opportune azioni o gesti. In questo modo l'uomo può essere "di benedizione" per altri.

Nel cattolicesimo esistono varie tipologie di benedizioni utilizzate per diversi momenti della vita od in relazione a diversi tipi di oggetti o beni, sacri o per uso profano. Le formule di benedizione, unitamente a stralci della Bibbia e preghiere appropriate sono generalmente raccolte in un rituale noto come Rituale Romanum.

Di particolare rilievo sono la:

Berretta clericale (tricorno), berretta cardinalizia e berretta papale.

Berretta clericale (tricorno), berretta cardinalizia e berretta papale.

La berretta è un copricapo degli ecclesiastici la cui forma, il tessutto ed il colore dipendono dal privileggio ecclesiastico. Questo cappello ha forma quadrata ed è munito di tre alette rigide (dette anche spicchi, punte, corni) e presenta alla sommità un fiocco o un cordone.

Come già detto, le peculiarità di questo copricapo dipendono dalla dignità ecclesiastica di chi lo indossa; gli ecclesiastici dei gradi gerarchici inferiori al rango cardinalizio usano la berretta clericale o tricorno, con il fiocco.

La berretta fa parte dell'insieme di abiti e insegne ecclesiastiche del Clero e anche se, purtroppo, il suo utilizzo nei tempi attuali è divenuto un po' raro, è possibile utilizzare ampiamente questo copricapo ecclesiastico, poichè l'uso non è stato mai abolito. Essa è indossata in modo tale che un'aletta punti sulla fronte, una verso la destra e una sul retro della testa; è usata dal celebrante, diacono e suddiacono per andare e venire dall'altare ed è portata anche dai chierici. Ancor oggi può essere usata come copricapo ordinario durante le mansioni ordinarie fuori dalla liturgia, all'esterno della chiesa, nelle processioni e nelle funzioni sacre all'aperto, ma anche durante l'azione liturgica (ad esempio per andare e venire dall'altare e durante l'omelia).

Tuttavia anche per i cardinali ed il Papa esiste una berretta, senza fiocco e dotata alla sommità di un cordone; quella dei cardinali è detta "Berretta Cardinalizia", poi esiste una "Berretta Papale" il cui uso risale a Papa San Giovanni XXIII durante le sue passeggiate private.

Di seguito riportiamo alcuni esempi di utilizzo della berretta:

Berretta cardinalizia.

Berretta cardinalizia.

Copricapo simile alla berretta dei prelati di grado ecclesiastico inferiore a quello cardinalizio, ma priva di fiocco e munito alla sommità di un cordoncino, che il Santo Padre consegna ai neo-cardinali con l'anello.

La berretta cardinalizia poteva essere anticamente consegnata anche dal capo di stato della nazione di cui il neo-cardinale era Nunzio apostolico.

Attualmente, in alternativa alla consegna effettuata dal Pontefice, può essere consegnata dal Decano o da un altro cardinale su mandato del Santo Padre.

La berretta cardinalizia è confezionata in seta moirè ed è di color porpora. Questo copricapo ecclesiastico non può essere chiamato tricorno in quanto questo sostantivo è attribuibile ai soli copricapi ecclesiastici degli ordini inferiori a quello di Cardinale (chierici, suddiaconi, diaconi, presbiteri, vescovi, ecc.).

Bibbia.

Bibbia.

La Bibbia è il testo sacro della religione ebraica e di quella cristiana, ossia una raccolta di libri sacri considerati testimonianza della rivelazione di Dio all'uomo. In particolare, la Bibbia Cristiana Cattolica comprende l'Antico Testamento (o Vecchia Alleanza), i cui testi sono stati scritti prima del "ministero" di Gesù ed il Nuovo Testamento (o Nuova Alleanza) che descrive l'avvento del Messia, cioè la parte relativa a Gesù e alla nascente Chiesa apostolica. La parola "Testamento" presa singolarmente significa "patto", un'espressione utilizzata dai cristiani per indicare il patto, ossia l'"alleanza", stabilito da Dio con gli uomini per mezzo di Gesù e del suo messaggio.

Esiste differenza tra Bibbia ebraica e Bibbia cattolica, a questo proposito si parla di Bibbia secondo il canone ebraico e Bibbia secondo il canone cattolico. Sostanzialmente la differenza sta nei libri che si vogliono considerare essere parte integrante di essa. Ma, una caratteristica comune ad ambedue i canoni è rappresentato senza dubbio dal valore che hanno tutti i libri contenuti in esse, ossia l'ispirazione divina, cioè la partecipazione di Dio alla loro redazione.

Secondo il canone ebraico la Bibbia (ebraica) è formata di 39 libri, scritti tutti prima di Cristo. Tradizionalmente è suddivisa in tre grandi sezioni:

- La Torah o Legge (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio);

- I Profeti detti anteriori (Giosuè, Giudici, 1-2 Samuele, e 1-2 Re) ed i Profeti posteriori (Isaia, Geremia, Ezechiele ed i dodici profeti "minori" da Osea a Malachia);

- Gli Scritti (Salmi, Proverbi, Giobbe, Cantico dei Cantici, Rut, Lamentazioni, Qohelet, Ester, Daniele, Esdra, Neemia, 1-2 Cronache).

Mentre, secondo il canone cattolico, la Bibbia (cattolica) riprende quella ebraica, aggiungendo alcuni libri all'Antico Testamento e completando la storia salvifica con gli scritti redatti nel I sec. d.C., ossia il Nuovo Testamento. La Chiesa Cattolica, complessivamente, conta 73 libri.

La prima parte della Bibbia cristiana, l'Antico Testamento, comprende 46 libri, suddivisi in quattro sezioni:

- Il Pentateuco corrispondente alla Torah della Bibbia ebraica;

- I libri storici, corrispondenti ai Profeti anteriori con l'aggiunta di Rut, 1-2 Cronache, Esdra, Neemia, Tobia, Giuditta, Ester e 1-2 Maccabei;

- I libri sapienziali (Giobbe, Salmi, Proverbi, Qohelet, Cantico dei Cantici, Sapienza, e Siracide);

- I libri profetici, corrispondenti ai Profeti posteriori della Bibbia ebraica, con l'aggiunta di Baruc e parti del libro di Daniele.

La seconda parte della Bibbia cristiana, il Nuovo Testamento, comprende 27 libri suddivisi tra Vangeli canonici (S.Marco, S.Matteo, S.Luca e S.Giovanni, i primi tre sono detti sinottici perchè molto somiglianti), Atti degli Apostoli (attribuiti generalmente all'Evangelista Luca), Lettere (S.Paolo, S.Pietro, S.Giovanni, S.Giacomo e S.Giuda Taddeo) e l'Apocalisse o Rivelazione.

Borsa.

Borsa.

E' un oggetto liturgico cattolico di forma quadrata che serve per custodire il corporale.

La borsa è composta di due quadrati di cartone uniti ed aperti da un lato, proprio per contenere il corporale, inoltre è rivestita di tessuto dello stesso colore dei paramenti liturgici, ossia del colore liturgico del giorno. Essa può essere arricchita da ricami e decorazioni; spesso il tessuto, i ricami e le decorazioni si accostano a quelli dei paramenti liturgici di uno stesso completo. La parte interna è rivestita di lino o tessuto leggero.

La borsa è utilizzata per contenere il corporale, anche quando si deve distribuire la Comunione fuori dalla Messa, come ad esempio per portare la Comunione agli infermi, anche se in questo caso di solito è rotonda e più rigida per poter essere appesa al collo e per contenere anche la pisside.

La borsa fu introdotta dopo che vennero ridotte le dimensioni del corporale: infatti fino alle celebrazioni medioevali, quest'ultimo veniva custodito in apposite scatole di legno, perché era molto più grande di quello odierno. L'uso della borsa viene fatto risalire all'XI secolo, in applicazione di quanto stabilito nel Concilio di Reims.

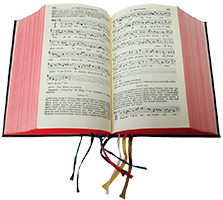

Breviario Romano *** Breviarium Romanum.

Breviario Romano *** Breviarium Romanum.

Il Breviarium Romanum (Breviario Romano) è un libro liturgico che contiene l'Ufficio Divino della Chiesa Cattolica, in altre parole in esso è codificata la Preghiera Liturgica che tutti i sacerdoti debbono recitare ogni giorno (Mattutino, Lodi, Ora Prima, Ora Terza, Ora Sesta e Ora Nona (rispettivamente alle ore 6:00, 9:00, 12:00 e 15:00 della giornata), Vespri e Compieta).

La Chiesa invita lodevolmente anche i fedeli laici alla recita del Breviario; infatti esso ha lo scopo di aiutare il Cristiano a vivere in Cristo la giornata, santificandone i vari momenti. Viene recitato sia nei luoghi di culto, in modo comunitario, sia in modo personale nelle proprie case. La Preghiera Liturgica trae la sua origine dal precetto di Gesù di pregare senza interruzione.

Il Breviarium Romanum ha una articolazione molto simile a quella del Missale Romanum; è composto da un Ordinario, che comprende le parti fisse che si recitano uguali ogni giorno, il Proprio del Tempo, che comprende le parti variabili che dipendono dal tempo liturgico, il Proprio dei Santi, che comprende le parti variabili in funzione delle singole feste dei santi, il Comune dei Santi, che comprende le parti variabili relative alle feste dei santi, ma che non si trovano nel Proprio dei Santi e sono accorpate per classi omogenee di santi, infine il Salterio che comprende il ciclo dei 150 salmi che si ripete identico ogni settimana.

Brocca con catino (per lavabo).

Brocca con catino (per lavabo).

È un'anfora di metallo munita di un opportuno catino che si usa per portare all'altare l’acqua che serve a lavare le mani del sacerdote (abluzione o purificazione) quando durante la Santa Messa, all’Offertorio, il sacerdote deve purificare le mani prima di toccare le Sacre Specie dell'Eucaristia.

Bugia.

Bugia.

E' un oggetto di argento o altro metallo che sorregge una candela. Serviva inizialmente per necessità pratiche nelle chiese in cui non ci fosse sufficiente luce per leggere. Nel corso dei secoli è divenuta un'insegna episcopale estesa anche ad alcuni prelati privilegiati (Vicari, ai Prefetti apostolici, ai Chierici della Camera apostolica, ai Prelati domestici ed ai Canonici dei Capitoli che godono di questo privilegio).

Si usa ogni volta che il prelato legge, eccetto al Venerdì Santo. Non si può usare in presenza di un altro prelato di grado superiore o per far luce al lettore o per la distribuzione della Comunione.

Nei pontificali la bugia era retta da un porta insegne che poteva, sopra la cotta, indossare il piviale del colore liturgico del giorno. Il chierico si pone sempre accanto al chierico porta libro ogni qual volta che questo si avvicina al Vescovo.

Balaustra.

Balaustra. La balaustra è l'elemento architettonico presente praticamente in tutte le chiese costruite prima della riforma liturgica che, ideato per favorire la distribuzione della Comunione in ginocchio senza nel contempo impedire la vista dell'altare, ha nel tempo svolto anche la funzione di delimitare l'area del presbiterio dalla navata, ossia di delimitare l'area sacra dei ministri sacri dall'area dei fedeli. Questo elemento è possibile osservarlo sia in prossimità dell'altare maggiore sia in prossimità degli altari minori nelle capelle laterali.

Baldacchino.

Baldacchino. E' un telo di tessuto di colore variabile che può essere rigido (cioè fissato ad una tavola di legno) o morbido (ovvero senza essere fissato), sorretto da quattro o sei aste in legno o metallo e fornito di quattro mantovane che scendono dai quattro lati. Il baldacchino è usato attualmente per le processioni eucaristiche, ma è previsto anche per accompagnare il Santo Padre nelle processioni all'interno della basilica vaticana o anche, come attestato da diverse fonti fotografiche, per la benedizione Urbi et Orbi alla balconata centrale della basilica. Il baldacchino è principalmente di colore bianco o oro, ma, in caso si portasse la reliquia della Santa Croce, può essere di colore rosso. Nell'uso ambrosiano è rosso in qualunque caso. Il tessuto del baldacchino di solito è solennemente ornato, soprattutto nella volta, in cui si trovano i ricami più preziosi di emblemi eucaristici ma anche dello Spirito Santo.

Bastone pastorale (detto anche vincastro).

Bastone pastorale (detto anche vincastro). Il pastorale (o vincastro) è una sorta di bastone dall'estremità spesso decorata e ricurva a simboleggiare il "raduno degli erranti" e che termina in basso con una punta perché "il pastore deve pungere i pigri e difendere i deboli", usato dal vescovo nei pontificali e nelle cerimonie più solenni.

Questo bastone simboleggia la funzione di cura della fede e della morale che l'ufficio episcopale ha sopra la porzione di popolo cristiano a lui affidata, e rimanda direttamente al Vangelo secondo Giovanni nel quale Cristo si autodefinisce "Buon Pastore". Poichè richiama il legame forte tra il pastore ed il suo popolo, il vescovo può usare il pastorale solo all'interno dei confini della propria diocesi, ossia nei confronti dei suoi fedeli, e non all'episcopato in genere (come è, invece, il caso delle altre insegne episcopali, anello, croce pettorale, mitria, che si portano sempre). I Vescovi che celebrano al di fuori della loro diocesi ed i Vescovi titolari possono usare il bastone pastorale solo col consenso dell'Ordinario del luogo.

Oltre ai Vescovi, anche i Cardinali (compresi quelli che hanno ottenuto dal Santo Padre la dispensa dall'ordinazione episcopale) fanno uso del bastone pastorale, senza dover sottostare ad alcun limite di confine, eccettuato il territorio della diocesi di Roma per via del solito principio secondo il quale è neccessario il consenso dell'Ordinario del luogo (in questo caso il Papa).

Il privilegio del pastorale è riservato anche agli abati di una comunità monastica.

Dal Pontificale Romano.

Consegna del pastorale.

Il Consacrante principale consegna il pastorale nelle mani dell'eletto con queste parole:

"Accipe baculum, pastoralis muneris signum, et attende universo gregi, in quo te Spiritus Sanctus posuit Episcopum regere Ecclesiam Dei." *** "Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore: abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come Vescovo a reggere la Chiesa di Dio."

Battesimo.

Battesimo. Il Battesimo è il Sacramento attraverso cui una persona entra a far parte della Chiesa di Gesù Cristo. Il Battesimo apre l'accesso agli altri sacramenti, esso è il primo dei sette sacramenti della Chiesa Cattolica che, insieme alla Confessione, alla Comunione ed alla Cresima, costituiscono l'iniziazione cristiana. Il Battesimo simboleggia il seppellimento dell'uomo "vecchio" nella morte di Cristo per la rinascita dell'uomo nuovo in Cristo.

Il sacramento del Battesimo opera la remissione dei peccati (originale e personali) e la nascita alla vita nuova, mediante la quale il battezzato diventa figlio adottivo di Dio, fratello di Cristo e coerede con Lui della gloria divina, dimora dello Spirito Santo, membro della Chiesa e partecipe del sacerdozio di Cristo, così da poter rendere a Dio il culto della perfetta adorazione. Secondo la volontà di Cristo, il Battesimo è necessario per la salvezza, come è necessaria la Chiesa, alla quale esso introduce; alla sua mancanza possono supplire la morte subita a causa della fede (Battesimo di sangue) o il Battesimo di desiderio, come può accadere nei catecumeni, che muoiono prima di ricevere il Battesimo, e in tutti gli uomini che, per divina grazia, cercano sinceramente Dio, senza conoscere la Chiesa, e si sforzano di essere a lui graditi. Però soltanto il sacramento del Battesimo imprime un sigillo spirituale indelebile, il carattere, e non può essere ripetuto. In caso di emergenza tutti possono battezzare utilizzando la formula battesimale trinitaria, perché il Battesimo è necessario alla salvezza, purchè chi battezza lo faccia nella fede della Chiesa, ossia abbia l'intenzione di fare quanto fa la Chiesa.

Materia fondamentale del Battesimo è l’acqua; il Battesimo può essere impartito per immersione (totale, rito più comune nell’antichità; parziale, nel rito ambrosiano), o per infusione (versando l’acqua sul battezzando), o per aspersione. In ogni caso, l’acqua deve bagnare il corpo del battezzando, tutto o in parte. L'abluzione con l'acqua è accompagnata dalla formula battesimale trinitaria «Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo», derivata dal precetto di Gesù agli apostoli. Tale formula è indispensabile alla validità.

Secondo la Chiesa Cattolica, i ministri ordinari del Battesimo sono il Vescovo e il Presbitero. Ma, in caso di necessità, chiunque può battezzare secondo quanto detto precedentemente. Nel caso del Battesimo dei bambini, i candidati designano o ricevono la designazione di uno o due padrini (o madrine): questi hanno la funzione di accompagnare i primi passi del nuovo battezzato, e soprattutto per i bambini piccoli di aiutare i genitori nell'educazione cristiana del battezzato.

Il Concilio di Trento stabilì che ogni parrocchia avesse il proprio fonte battesimale e si sollecitò l'amministrazione del sacramento ai bambini entro gli otto giorni dalla nascita.

Il rito del Battesimo, codificato nel Rituale Romano, sostanzialmente è strutturato nel modo seguente:

-

LE DOMANDE - GLI ESORCISMI.

Il sacerdote interroga il bimbo ed il Padrino risponde alle domande, il sacerdote conclude recitando una formula; seguono queste azioni, formule e orazioni da parte del sacerdote: il sacerdote soffia leggermente tre volte sulla faccia del bimbo e recita una formula; il sacerdote col pollice fa il segno di croce sulla fronte e sul petto del bimbo e recita una formula ed una orazione; il sacerdote pone la mano sul capo del bimbo e recita una orazione; il sacerdote mette un po' di sale benedetto sulle labbra del bimbo e recita alcune formule con una orazione; il sacerdote col pollice fa un segno di croce sulla fronte del bimbo e recita una formula; il sacerdote pone la mano sul capo del bimbo e recita una orazione; il sacerdote pone un lembo della stola sul bimbo e l'introduce in chiesa dicendo una formula. -

PROFESSIONE DI FEDE - RINUNZIA A satana.

Entrati in chiesa, il sacerdote ed il Padrino, recandosi verso il fonte battesimale, recitano insieme ad alta voce il Credo ed il Padre Nostro; prima di entrare nel battistero, il sacerdote dice l'Esorcismo; il sacerdote misticamente ripetendo il gesto miracoloso di Gesù Cristo che guarì il sordomuto, tocca l'orecchio destro poi quello sinistro del bimbo e recita una formula, poi tocca le narici del bimbo e soggiunge una formula; il sacerdote interroga nominatamente il bimbo, mentre il Padrino risponde per lui con la triplice rinuncia a satana; il sacerdote con l'Olio dei catecumeni fa una sacra unzione in forma di croce sul petto e tra le scapole del bimbo e recita una formula; il sacerdote deterge le parti toccate e, deposta la stola violacea, ne mette una bianca. -

INCORPORAZIONE AL CRISTO.

Il sacerdote interroga nominatamente il bimbo entro il battistero e il Padrino risponde per lui con il triplice Credo alle domande del sacerdote sulla professione di fede, infine il sacerdote domanda al bimbo se vuole essere battezzato ed il Padrino risponde "sì, lo voglio"; mentre il Padrino e la Madrina tengono il bimbo, il sacerdote gli versa sul capo l'acqua battesimale a tre riprese in forma di croce, accompagnando tale azione con le parole «N., io ti battezzo nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo»; il sacerdote, col Sacro Crisma, fa una sacra unzione in forma di croce sul capo del bimbo e recita alcune formule; il sacerdote deterge la parte toccata e poi dà al bimbo la candida veste recitando una formula; infine il sacerdote consegna al bimbo od al Padrino la candela accesa e conclude il rito con le opportune formule finali.

Battistero o fonte battesimale.